一路の数字花园 | Luyi's Blog

页面加载中

一路の数字花园 | Luyi's Blog

一路の数字花园 | Luyi's Blog

还没有人喜爱这篇文章呢

鄂ICP备2025098605号

尊重原创内容,接纳多元文化,抵制不良信息,共建和谐网络。举报邮箱:luyi.hub@foxmail.com

鄂ICP备2025098605号

尊重原创内容,接纳多元文化,抵制不良信息,共建和谐网络。举报邮箱:luyi.hub@foxmail.com 💻️ 站长 40分钟前 在线

🕛

本站已运行 315 天 23 小时 55 分❤️

Power by Typecho & MyLife | Dev by Luyi 一路の数字花园 | Luyi's Blog. © 2025 ~ 2026.

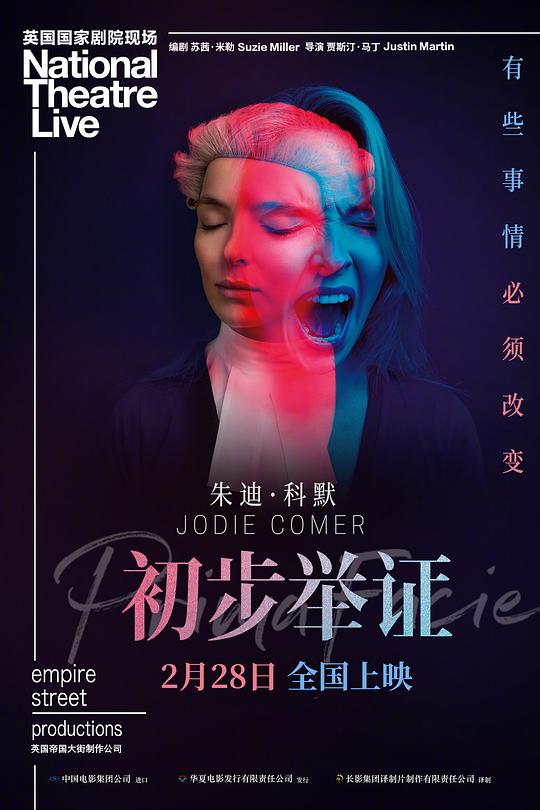

前段时间上映的《初步举证》,有出版的书了。

在泰莎为自己辩护之前,有几章和女性朋友在一块的细节描述,都让人感到很安心。

比如电影里没有提到的好友米娅,会不遗余力地夸她性感可爱;在酒吧,爱丽丝会提醒她小心骚扰,并且她们会将菲比安全带出酒吧。

在电影里,「不安感」在她站上法庭为自己辩护时达到了顶点。

她面对着一群代表权威的男性和连珠炮式的盘问。书中是这样描述这个场景:“我扫了一眼律师席和法官席上的其他人,居然清一色全是男性!其中包括双方的律师、法官、书记员、理查德的公诉人团队、朱利安聘请的皇家律师、警方的证人,还有这个案子的事务律师。我竟然是全场唯一的女性。就连法庭的引座员都是男的!”

「不安感」会在女性角色的撤离中加剧。因此女警员凯特的存在才显得弥足珍贵,尽管只是一个眼神交流,或捏了一下手臂。原文这样写道:“凯特扶着母亲的手臂,准备带她出去,但又突然转过身来在我的手臂上用力一捏。只有好朋友或姐妹才会用这个动作表示支持。我看见凯特那张年轻、率真的脸,与那些身穿同样制服的男人比起来,她毫不逊色。我们对视着。在这样一个灯光刺眼、令人窒息的审判室里,我站在所有人面前,而母亲紧紧攥着她的草编包。但此时此刻,我从这位年轻女士的眼神里感受到了…某种美好。”

书中还有很多电影里没有描述到的细节。

0

109分钟的独角戏,不可或缺的女性之声!

电影以律师泰莎遭遇交往对象性侵犯的故事,深刻探讨了性同意及这一话题背后极为复杂的社会基因,同时呈现出之于女性的那些隐蔽却又无孔不入的歧视与暴力。

更精妙的是,戏中还以泰莎与母亲之间的互动来传递女性之间的互助与支持。母亲递来的草莓酱三明治、一个温暖的拥抱、表达无条件支持的话语都极为真挚动人。

“她坚持站在那里,本身就成为了一种力量。”这不仅是泰莎勇敢站上法庭、撕破假象,也是选择坚定站在她身旁的母亲所散发出的女性力量。

当银幕上的泰莎打破第四面墙说:「看看你的左边,看看你的右边,我们三个人中就有一个」时,那一刻你真的能够感受到你是处在一个由影院构建的文化氛围里,而这句台词,足够让你感受到你是处在“她们”之中的。

0

在北京首映礼上,戴锦华老师提到——在现代法律本身就建立在剥削女性的前提下,即使是百分百正确的、富有逻辑的语言,仍然无法为女性辩护。

观众提问:在这种情况下,女性还能做什么?

戴老师说:我们把这个混蛋作为被告出现在法庭上,把“我”作为一个案例出现在法庭上的时候,这就是新的一步。

无论结局胜诉还是败诉,也许敢于出现在法庭上“Somewhere,Some time, Somehow,Something has to change…”。某些改变在未来就慢慢发生了。

戴老师还依旧是言论领袖。

0

「我的故事就像化学实验中的最后一课,让一切都开始浮现」——这是阿黛拉对自己抗争5年并取得胜诉的形容。

这句话也可以用来总结女性争取权益过程中的每一次胜利。哪怕这种胜利是用巨大的代价换来的,用阿黛拉的话说「胜利就是胜利」。

文学意义上的房思琪,是社会系统性暴力与知识权力合谋的牺牲品。她让“李国华”成为一种象征符号,并由此展开了现实层面对李国华们的肃清。

《初步举证》里泰莎的败诉,折射出整个父权文化对女性受害者的污名与道德审判,而法律只是以男性主导设计的权制工具。

《黑箱日记》里伊藤诗织抗争8年的胜诉,促使日本议会修订《刑法》,将性侵犯罪的追诉期延长,并扩大了对“强制性交”的定义。

揭示就是胜利,书写就是胜利,纪录就是胜利。

这些胜利让我们看到了禁锢在系统里的女性,也看到了系统背后的性别压迫者是如何运作这套游戏规则的。

0

「根据中国《刑法》第236条规定性侵罪的核心是"违背妇女意愿"」,而全社会最大认知障碍恰在于对"妇女意愿"的理解。

看起来是基本常识的问题,为什么仍然会引起巨大的争议?用阿城的话说就是:社会常识出了问题。

常识是那些我们以为不用再强调的普世价值,自由平等博爱等。但常识首先在课本/法律层面展现,从课本到认知层面,甚至需要几代人的努力,才能达成共识,从而变成一种共有的文化。

在法律层面,妇女享有自主权,但在现实层面,只要我们仍处于这种结构下,妇女就没有完全的自主权。因此当常识和现实违背时,社会才会引起巨大的争议。

从常识,到共识,到文化素养,还有很长的路要走。有一些常识要反复讲,直到像“人要吃饭睡觉”一样不需要再解释。

就说这几天挂在热搜上的山西订婚性侵案。没有任何疑问,审判长的这篇问答非常清晰!

“亲密关系不等于性同意豁免权,婚约彩礼不构成性同意的等价交换。”

这个案件的判决将为全社会普及“性同意”知识提供重要的法律依据和教育契机。

建议把此案作为学校、社区普法教育的素材,打破大众对性暴力的认知盲区。

对了,补充一个常识:不存在“处女膜”,它叫阴道瓣,其本身并不是完全封闭的。

0